|

|

||||

|

Concordia-Konzepte existieren

weiterhin in sogenannten Nischengesellschaften

und Alternativkulturen. Ihre Bedeutung und das

Interesse an ihnen nehmen in dem Maße zu, in

dem das geopolitische Konzept eines

Gewalt-Friedens einer einzigen Supermacht

immer deutlicher an die Grenzen seiner

nationalen Finanzierbarkeit und

internationalen Akzeptanz kommt. |

||||

|

|

||||

|

Um gerecht zu werden bedarf es allerdings mehr als "nur" jene Grenzen anzuerkennen und zu befolgen, die per Gesetz vorgeschrieben werden. Erst durch den "richtigen Gebrauch der Freiheit" - wie zB durch "selbst gewählte" Grenzen - bringen wir unsere Selbstverantwortung in einer lebendigen Gemeinschaft zum Ausdruck, "denn durch Werke des Gesetzes wird niemand gerecht". So bringt es auch Frédéric Lenoir in seinem Buch über Die Lebenslehrer "Sokrates Jesus Buddha" (ISBN 978-3-492-27321-3, S 251 f) auf den Punkt: "Wenn der Einzelne sich wandelt und aus freien Stücken zu teilen beginnt, dann nehmen soziale und ökonomische Ungerechtigkeiten mit größerer Gewissheit ab. Die direkten Anhänger, also die Jünger Jesu und die Mönche des Buddha, gaben ein kollektives Beispiel für den Verzicht oder die komplette Aufteilung des Besitzes. Heute spräche man von einem Aufruf an die 'Zivilgesellschaft', also an Einzelne, die sich freiwillig oder ehrenamtlich für den Fortschritt der Gesellschaft engagieren." Um die in uns angelegten "early origins of human charity" wieder zu entdecken und vermehrt lebendig werden zu lassen sollten wir wirtschaftliche Strukturen aufbauen, die dies begünstigen. |

|

|

St.

Anna am Aigen. Als der an

dieser Stelle des Kirchplatzes stehende

100jährige Lindenbaum zuletzt keine Blätter

mehr produzierte wusste erst niemand, was der

eigentliche Grund dafür war. Später wurde dann

bemerkt, dass ihm ein Blitzschlag seine

Lebensenergie raubte und man entschloss sich,

den Baum von Roswitha Dautermann in ein

Kunstwerk verwandeln zu lassen. Sie leistete

ihre Arbeit mit 3 Motorsägen als Symbol für

die heute typische Form des Wirtschaftens. Die

Arme der solcherart "erarbeiteten"

Christusfigur weisen nun einerseits zur

Kirche, also dem geistlichen Anteil unseres

Lebens und mit dem linken Arm, sowie den

Zeigefinger nach oben weisend zum Gemeindeamt,

dem weltlichen Part unseres Seins. Die dunkle,

rotbraune Stelle in der Höhe des Solarplexus

(Sonnengeflecht) ergab sich aufgrund des

Wachstums des Baums "zufällig". Insgesamt

ergibt sich somit - den "Zufällen" sei

dank - ein verbindendes, ausgleichendes

Symbol für diese Eine Welt, in der

wir leben (wollen). |

| |

|

| In

den nachfolgenden Jahren ging "Der segnende

Christus" auf Wanderschaft und mit ihm auch die

symbolische Bedeutung der Arme: 2014,

2015,

2019

... |

|

|

|

(siehe auch: Je reicher, desto selbstsüchtiger) im Vergleich dazu: Das Opfer einer Witwe (Mk 12,41-44) |

|

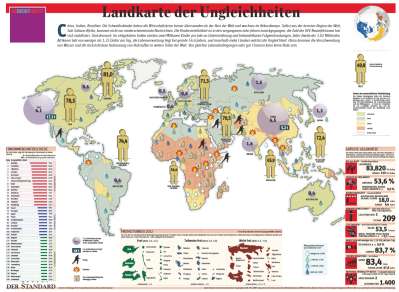

| Eine wichtige

Erkenntnis der Studie von Wilkinson und Picket

ist, dass uns Einkommensunterschiede innerhalb der

eigenen Gesellschaft weit stärker betreffen als

unterschiedliche Durchschnittseinkommen im

internationalen Vergleich. Für die Gesundheit, das

Glücklichsein und andere Aspekte des Wohlergehens

ist die Höhe des Durchschnittseinkommens weit

weniger entscheidend als die Ungleichheit. Dieser

Aspekt unterscheidet die reichen Industrienationen

von ärmeren Ländern, wo die wirtschaftliche

Prosperität nach wie vor ein sehr wichtiger Faktor

für die Befindlichkeit der Menschen ist. aus: Im reichen Land ist der Reiche arm dran, WOZ, 26.5.2011 |

|

|

|

|

Am Beispiel USA ist zu erkennen, dass selbst weit verbreitete Philanthropie nicht ausreicht, fehlende staatliche Umverteilung inkl. Sozialversicherung zu ersetzen. Das betrifft auch die Bestrebungen, zu freiwilligen Spenden im Rahmen eines effektiven Altruismus aufzurufen. Denn, nicht ohne Grund bedienen sich selbst staatliche Umverteilungsprogramme der allgemeinen Besteuerung breiter, weil vorwiegend immobiler Bevölkerungskreise. |

|

|

Als Konsumierende sind der von unten aufbauenden OEKOnomie des fairTRAUENs ALLE willkommen: |

|

|

Schonungslos ehrlich ist Mandeville auch, wenn es um das Los der Armen geht in einer Gesellschaft, wo die Laster die Wohlfahrt garantieren. Zum einen rechnet Mandeville vor, dass die Ärmsten heute ja reich seien im Vergleich zu früheren Zeiten. Was vordem noch Luxus gewesen sei, darüber verfügten jetzt die "gewöhnlichsten und dürftigsten Kerle". Wenn dies noch wie eine dummdreiste Negation der sozialen Frage daherzukommen scheint, so macht Mandeville kurz darauf klar, dass die privaten Laster für die Armen keine Wohlfahrt garantieren. Ähnlich wie schon Peutinger und Poggio hat er kein Interesse an der Aufhebung der Armut - hier wechselt Mandeville ins Arbeitgeberlager: Die Armen sollten nur so viel Geld bekommen, dass sie vorm Verhungern bewahrt würden, denn dann arbeiteten sie mehr und seien für den Fabrikherrn, der seine Ware ins Ausland senden möchte, günstiger. Hier klingt unverkennbar die bis heute virulente Standortkonkurrenz an. aus: Christoph Fleischmann, Gewinn in alle Ewigkeit, Zürich: Rotpunktverlag, 2010, S 130 Linkhinweise: |

|

|

Leben wollen! weil die Flüsse des Geldes nicht auch jene Teile dieses blauen Planeten begrünen, die - aus welchen Gründen auch immer - bis dato nicht so begünstigt waren hinsichtlich Ressourcenreichtum, politisch-demokratischer oder wirtschaftlicher Entwicklung und daher allzu empfänglich sind für Übervorteilung. Der gesellschaftliche Druck auf die Einzelnen, den Zug in Richtung Wohlstand zu versäumen ist verständlicherweise viel zu groß, als dass sich diesem die meisten Menschen entziehen können. Hilfe zur Selbsthilfe, wie sie beispielsweise durch das ASI (Asian Social Institute) angeboten wird, ist dabei - bisweilen leider - nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bleibt zu hoffen, dass die Kräfte des Ausgleichs stärker wachsen als die ihrer Gegenspieler. Doch dazu bedarf es noch entsprechender Strukturen, Angebote und deren rege Nachfrage. Die Beschleunigung in der Zeit und die Expansion im Raum ist freilich ein extrem ungleicher Prozess. Trotz hohen Wachstums in allen Weltregionen ist das Sozialprodukt pro Kopf im Jahre 1990 in 20% der nicht-amerikanischen Welt niedriger als 1950. Wachstum ist also keineswegs ein Synonym für Fortschritt, für mehr Gleichheit und Gerechtigkeit in der Welt. Linkhinweise: Liste der Länder nach Einkommensverteilung gereiht ... über die Ursprünge des Pesachfestes Der weibliche Aspekt der Gottheit Jesus und Buddha. Ein Patt: "... beschreibt Dupuis seinen Vier-Stufen-Weg so: 'Evangelisieren heißt zuallererst, christliches Zeugnis ablegen. Zweitens heißt es, sich für Gerechtigkeit und die Befreiung der Menschen von ungerechten Praktiken einzusetzen. An dritter Stelle folgt der interreligiöse Dialog und schließlich - das heißt in der Reihenfolge der Prioritäten erst an vierter Stelle - kommt die Verkündigung.'" |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Der Einzelne braucht alle anderen, um seine

Identität und Individualität entwickeln zu

können. Gerald Hüther, in: Das Hirn will verbunden sein und frei, SN, 21.5.2011, S 13 |

|

|

Was macht, daß Strom und

Meer vermögen, Deshalb: |

Aus dem Heiligen Buch vom Weg

und von der Tugend Wer etwas tut,

zerstört es; Deshalb, der

Heilige Mensch Deshalb, der

Heilige Mensch Wohl! Ich habe

drei Kostbarkeiten, Barmherzigkeit -

darum vermag ich, mutig zu sein; Doch heutzutage

ist man mutig entnommen aus: |